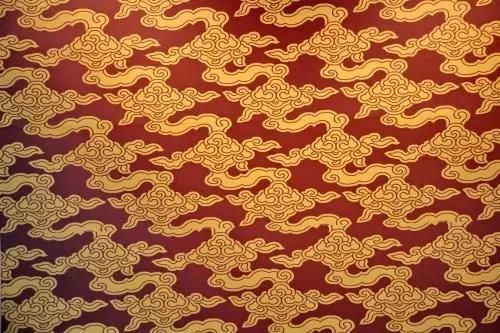

元代是中國歷史上的蒙古時代,對歐亞大陸的征服和大汗治下的和平、便利元代的文化具有多種文化融合、碰撞的特點,元代絲綢也因此具有鮮明的時代特征。

元初絲綢生產遭遇戰爭的破壞,但產區仍有一定規模,以中書省所轄的“腹里”地區和江浙行省所在的長江下游為最盛。歷史上第一部官方編纂的農書《農桑輯要》也在全國發行,元代中期以后產區格局有較大變化,北方地區的絲綢生產衰落,江南地區變得更為重要,其原因一方面是氣候變冷使北方不宜于蠶桑生產,另一方面是棉花的種植也使得蠶桑業趨向集中。

由于蒙古貴族對貴重工藝品的特殊愛好,元代設置了大量官營作坊,集中了全國乃至回回地區的大批優秀工匠,征調蠶絲原料,進行空前規模的大生產,龐大的官營織造體系是元代絲綢生產的重要特色,對民間絲綢生產有一定抑制作用,江南地區的絲綢生產在元末明初出現了雇傭生模式,商品經濟有了一定發展。

明代是推翻元朝統治而建立的中央集權封建王朝,在建國之初,朝廷采取了一系列措施,重農崇儉,促進了社會經濟的發展,明代蠶桑絲綢業的產區范圍有所縮減,但形成了以江南為中心的區域性密集生產,其中蘇、杭、松、嘉、湖為五大絲綢重鎮。明代中期以后,社會風氣漸趨奢靡,在商品經濟與專業分工經營條件下,江南地區的絲綢工商業獲得了極大繁榮。

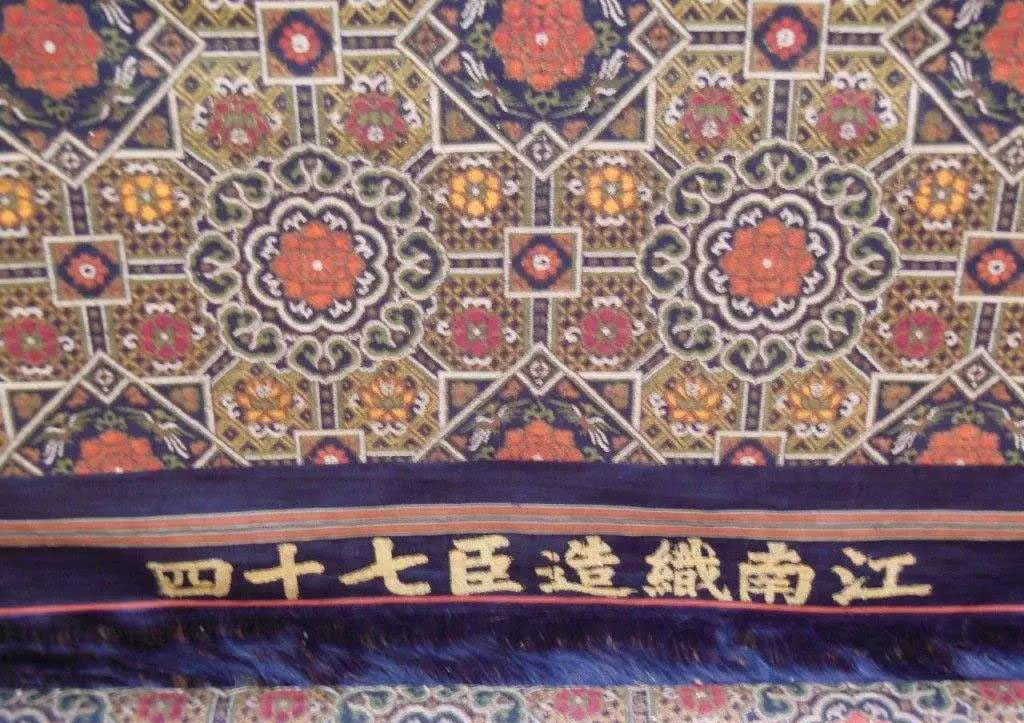

明代官營織造業規模較大,除在南京與北京設立中央染織機構外,還分別在絲綢產區的蘇州、杭州,及全國二十多處地方設立地方織染局,供應宮廷和政府每年所需的段匹,生產方式有“局織”和外發“領織”兩種,局織是輪班徭役制,領織為民間機戶,工匠的人身依附關系較元代有所松弛。

16世紀,葡萄牙人開辟了歐洲與中國之間的直航貿易,明代實行海禁,對外貿易為政府控制下的朝貢貿易,絲綢產品以朝廷賜賞的形式流入周邊國家和地區。明中期以后,海禁漸開,中國生絲與絲綢大量銷往日本和經由澳門地區銷往歐洲。

清初絲綢業在戰爭中損失慘重,康熙朝起,由于天下安定朝廷采用了鼓勵措施,絲綢生產獲得較快發展,清代絲綢業在地域上進一步向環太湖地區和珠江三角洲集中,特別是江南地區在規模和水平上成為全國絲綢業的中心

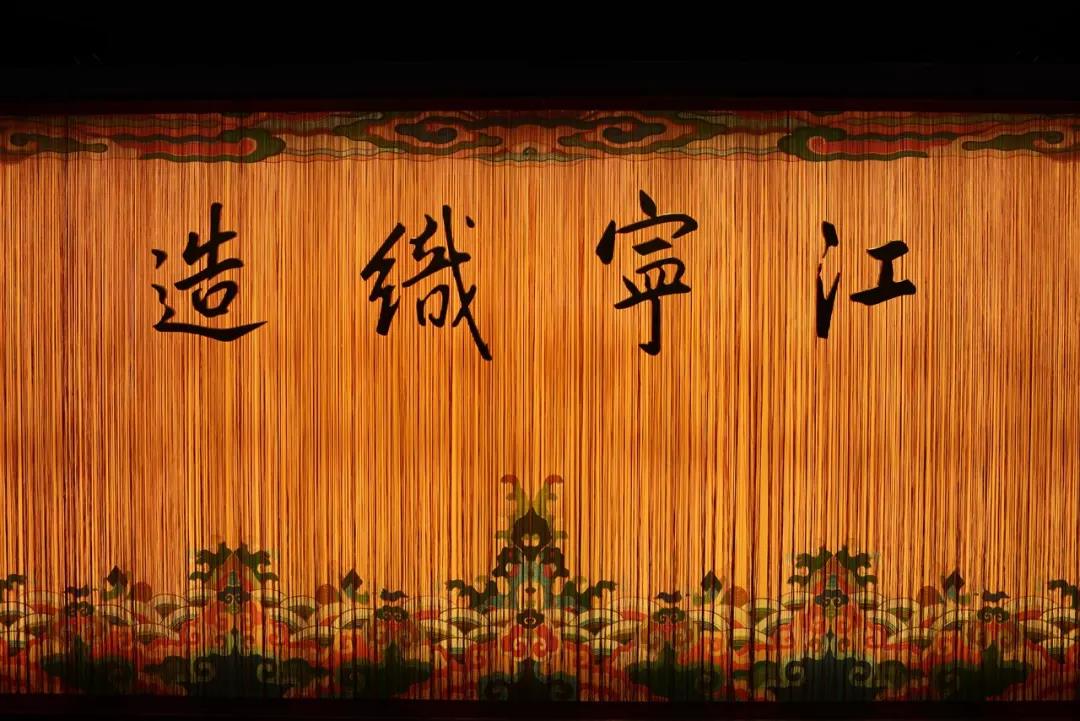

清代官營織造體系廢除了明代的匠籍制度,原料也以采買為主,總體規模比明代有所縮減,重要的有江寧織造局、蘇州織造局和杭州織造局,合稱“江南三織造”,負責供應宮廷和官府需要的各類絲織品,民間絲織業生產規模有所擴大,專業性分工和地區性分工更加明顯,涌現出一批繁榮的絲綢專業城鎮,產品種類繁多、內銷市場繁榮。

在對外貿易方面,清初厲行海禁,康熙時期一度放寬,但后來又加強了對對外貿易的限制,關閉了除廣州以外的其他口岸實行一口通商,粵海關是廣州口岸對外貿易的惟一管理機構。盡管如此,中國對日本的生絲出口和對歐洲各國的生絲與絲織品出口仍然達到了相當規模。