追求職業技能的極致化,對工作耐心專業、執著堅守,對產品精雕細琢、精益求精,這就是工匠精神。”

工匠素描

賀斌 1964年生人,高中文化,成都蜀錦織繡有限責任公司職工,中國蜀錦織造工藝大師。2007年被命名為四川省非物質文化遺產項目”蜀錦織造技藝“省級代表性傳承人,2008年被授予四川十大民間藝術家(蜀錦)稱號。

這雙手,來自成都蜀錦織繡有限責任公司職工、中國蜀錦織造工藝大師賀斌;這雙手,挽花、投梭超過30年,織出的蜀錦或被作為國禮,或被陳列館收藏;這雙手,復原出失傳已久的唐代、宋代、明清時期的古蜀錦紋樣;這雙手,在繼承創新中傳承著蜀錦織造技藝。30年不放棄,源于對蜀錦織造情結的堅持!

快!準!穩!像金庸小說里的那位低調神秘“掃地僧”一樣,只要坐上織機,除了不斷翻飛著的雙手,賀斌其他背景全部被虛化。

“中國四大名錦之一”是對蜀錦技藝的褒揚,“中國織錦工藝大師,四川非物質文化遺產蜀錦織造技藝傳承人”則是賀斌的桂冠和責任。四川唯一掌握了蜀錦手工織造全部技藝的人,從人生昭華到桑榆晚景,賀斌為蜀錦這一傳統織造工藝傾注了畢生心血,他的作品或被作為國禮贈送給外國元首,或被中國織錦工藝陳列館收藏……現在,他在承前啟后傳承蜀錦織造技藝。

堅守

30年寂寞如雪

成就蜀錦手工織造“唯一”人

錦,是中國絲綢產品中工藝水平最高的代表,中國古代傳統織錦工藝的典范就是蜀錦,沒有蜀錦,就沒有古代中國“錦衣華服”的泱泱盛況,中國服飾史便要失去最瑰麗華美的色彩。從漢代開始,蜀錦便是成都的靈魂。

從某種意義上說,是蜀錦造就了成都特色,賦予了成都這顆天府之國的明珠最壯麗華美的內涵,賦予了它最攝人心魄的靈魂。賀斌與蜀錦打交道已有30多年,從小在蜀錦廠里長大的賀斌,見證了現代蜀錦行業的興衰起落。“新中國成立后,蜀錦民間藝人帶著自己的織機來建廠。”他說,蜀錦廠也因此聚集了很多手工織錦藝人。但隨著半機械化和機械化織錦興起,手工織錦逐漸停產。在這樣的背景下,賀斌心不甘情不愿地進入了當時的蜀錦廠。1985年,到美國波士頓展示手工織錦技藝大受歡迎,成都蜀錦廠決定選兩個職工傳承學習手工織錦技術,賀斌便是其中之一,師從蜀錦織造藝人陳鑫明、徐建清。

別看賀斌現在是全省唯一掌握手工織造全部技藝的人,但在當時,沒少挨師傅的罵。“前三個月是不能碰織機的,只能一味的練習給絲線打結,三個月后開始學習挽花、投梭的手型……3年出師,5年出活!”賀斌說,手型定了以后,在整幅錦的制作中都要保持這一個手型,稍微有一絲改變,就會影響整幅錦的質量,出現織疵點。為了保持手的靈活性,賀斌一遍遍地動腦筋琢磨,一遍遍地練習手型,漸漸的他掌握了不同織錦紋樣下需要的不同手型。

在枯燥乏味的學習中,賀斌的師弟選擇了放棄,只有賀斌堅持了下來,這一堅持就是30年。

現在,在賀斌這一代,他是四川唯一掌握了蜀錦手工織造全部技藝的人。“過去,蜀錦織造的工序是有精細分工的。”賀斌說,所以很多老織工只會其中的部分織造工藝,加上沒有一本書、一部資料記載工藝流程,像打線綜、扎竹扣等傳統工藝,是他這幾年根據蜀錦的傳統圖案逐漸摸索出來的。

快手

如鷹抓兔

每織一厘米投梭120多次

盛名之下,蜀錦有著不為人知的繁瑣工藝。

5米高的“大花樓”上,一位瘦瘦的小伙子穩坐上面,手起手落,麻利地提升經線———共有12000多根線,他要在正確時間和位置,用正確的力度拽出其中正確的線。這是手工織造蜀錦的18道工序之一“挽花”。賀斌坐在機下,他在丟梭織緯,這叫做“投梭”,就是把一個梭子從絲線中甩出來,是織造過程中看似很簡單的一步,但實際操作起來并不容易,把一個兩斤重的梭子在經緯細膩的絲線里流暢地甩出來,“僅這一項技能的練習就需要花費3年的時間”。

上面挽花一次,下面就投梭一次。一經一緯循環往復,一幅紅底金花的蜀錦漸漸出現。

賀斌介紹,眼前的織機長6米、高5米、寬1.5米,需要兩個人合作操縱:挽花是控制圖案,投梭是控制顏色。“一般織物寬度在120厘米~140厘米之間,這就意味著,每織一厘米,就要投梭120次~140次。”即便是最熟練的織工,一天織錦也超不過10厘米。傳統的蜀錦講究 “五方正色”,即整幅錦中使用5種顏色。在織錦時,需要用到4把梭子,另外經線要占一種顏色。如果要織出復雜的花樣和顏色,可以把梭子增加到8-10把,或者是更換梭子中的緯線。而顏色越多,織造的工藝也就越復雜。“正因為投梭很重要,所以基本由竹子、繩子、木頭組成的織機,上千個零件中,僅有梭子加用了鐵頭。”賀斌說。投梭師的手必須很靈活,靈活到彎掌,手指可以摸到手腕內側。“上花樓如猴上樹,下花樓如鷹抓兔,眼觀木雕,耳聽窗響……”這些是賀斌傳給徒弟的口訣。生產蜀錦需要兩人同臺操作、默契配合。

妙手

一公分殘片中“刨”出千根線

復原古蜀錦

2007年,賀斌創作出“百子圖”后被全國婦聯中國婦女兒童博物館收藏,很少有人知道,這幅圖是他復原的古蜀錦之一。

再現千年前蜀錦的輝煌,復原是非常重要的途徑之一。通過絲綢之路上考古發現的蜀錦殘片,賀斌開始比照著復制失傳的蜀錦紋樣。

“分析出土文物的殘片是最困難的。”賀斌告訴記者,在蜀錦殘片的圖樣上,可以劃出一公分的地方,然后在這么小的區域內一根根地把經線和緯線“刨”出來,看有多少根經線多少根緯線,分析它是平紋還是斜紋、經密還是緯密的織法,甚至是用什么織機做出來的。多數時候面對出土文物的殘片,就只能是照照片,放大進行分析。師傅還要盡可能地把原來的圖樣畫出來,這樣才能開始進行紋樣試織、提花裝造工藝等步驟。一般復原古代的蜀錦一種紋樣就要一百多道工序。此外,復原蜀錦時每一根線都有規定的數量,賀斌在復原《百子圖》時就用了968根經線和11740根纖線,“錯數一根,一幅蜀錦的圖案就毀了。”一般說來,復制一幅古代蜀錦,需要數月甚至數年不等。

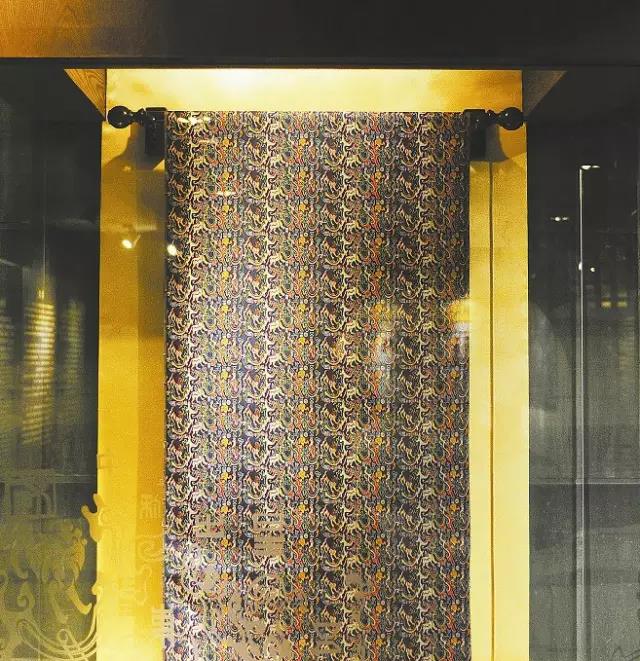

現在,賀斌已經復原出失傳已久的唐代、宋代、明清時期的連珠對馬錦、花鳥紋錦、燈籠錦、百子圖錦等眾多紋樣,“但這只是蜀錦上千種紋樣中很少一部分。”其中“燈籠錦”、“熊貓錦”被中國工藝美術學會,織錦專業委員會,中國織錦工藝陳列館收藏。這些作品的問世,為保護和傳承蜀錦這種非物質文化遺產作出了貢獻。賀斌本人也被中國工藝美術學會,織錦大師評審委員會授予“中國織錦工藝大師”稱號。

匠手

承前啟后

傳承蜀錦織造技藝

尋求技術突破,對傳統的蜀錦手工操作織造技術進行改進和創新,是賀斌近年來研究的重心。在他的努力下,創新作品“熊貓錦”應運而生,在采用傳統織造技法的基礎上,創新性地應用操作極其復雜的手工小梭挖花斷緯或盤織法,在同一緯向上同時織出多種不同的顏色,打造出現代化織機無法取代的絢麗圖案和細膩質感,現已被中國織錦工藝陳列館收藏。另一作品“仿漢團龍錦”,改變了傳統織造操作方法和裝造工藝,史無前例地將原來僅能織造20厘米的紋樣成功拓寬為獨創的40厘米。“從某種角度來說,我認為創新是對蜀錦這一傳統技藝的最好傳承。”賀斌說。為了更好地傳承蜀錦織造技藝,從2005年起,賀斌一共招收了4批徒弟、共20多個人,現在已經走了一半。“我現在常常在思考的一個問題就是,怎樣讓徒弟留得更久。”看著眼前的織機,賀斌悄然嘆息,“像挑花結本這樣的核心技藝,是機器無法替代的。看來,整理出完整的蜀錦織造工藝資料、恢復傳統紋樣,迫在眉睫。”賀斌說,會這門技術的人越來越少,學習蜀錦耗時極長,五六年才能學會基本操作,而且很枯燥,“前3個月,連織機都不能碰,只是一味練習給絲線打結。”現在學習蜀錦,不光要學織造,還要學制作織機、穿經緯線等全套工藝,而現在掌握全部工藝的人,只有我了。”賀斌很擔憂,老藝人們都上歲數了,將來都會退居二線,到那時沒有更多的年輕人從事這一行,會對今后傳承和保護工作帶來阻礙,必須培訓新的學徒,讓更多人來了解蜀錦并掌握這門古老的織造技藝,這樣蜀錦才能代代相傳。

今年,賀斌計劃帶第五批徒弟,“現在所做的一切,都是為了讓這批年輕人盡快成長為保護和傳承蜀錦織造技藝的中堅技術力量,守住這門手藝。”

【免責聲明:本文版權歸原作者所有。為尊重版權,我們盡量標注文章來源,若不愿被轉載或涉及侵權,請及時通過在線客服和郵箱聯系,郵箱地址:wutongtai@wttai.com,我們將第一時間予以刪除】