絲路重生

2013年9月7日,國家主席 習(xí)近平在 哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學(xué)發(fā)表題為《弘揚人民友誼 共創(chuàng)美好未來》的重要演講,盛贊中哈傳統(tǒng)友好,全面闡述中國對中亞國家睦鄰友好合作政策,倡議用創(chuàng)新的合作模式,共同建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟帶”,將其作為一項造福沿途各國人民的大事業(yè)。

為配合中國政府的國家戰(zhàn)略,2014年國家級媒體共舉行了七次大規(guī)模的采訪報道活動:

2014年05月21日, 中華人民共和國國務(wù)院新聞辦公室組織“中國媒體絲路行”采訪活動在絲綢之路起點西安啟程。絲綢之路

2014年06月08日, 新華社“新絲路·新夢想”采訪車隊在絲綢之路起點西安啟程。

2014年07月13日, 中國人民政治協(xié)商會議“重走絲綢之路”大型采風(fēng)報道活動在在絲綢之路起點西安啟動。

2014年07月13日, 光明日報、 陜西衛(wèi)視“絲綢之路萬里行”采訪團在絲綢之路起點西安出發(fā)。

2014年08月04日, 中華人民共和國外交部“外交官重走絲綢之路”活動在絲綢之路起點西安成功舉辦。

2014年08月18日, 人民網(wǎng)“行走新絲路”大型跨國全媒體報道在絲綢之路起點西安正式啟動。

2014年09月12日, 國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室全國“網(wǎng)絡(luò)名人絲路行”在絲綢之路起點西安啟動。

海上絲路

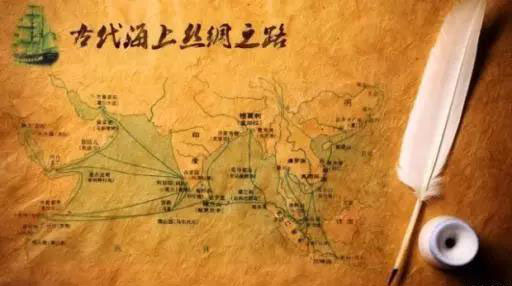

海上絲綢之路形成于 漢武帝之時。從中國出發(fā),向西航行的南海航線,是海上絲綢之路的主線。與此同時,還有一條由中國向東到達朝鮮半島和日本列島的東海航線,它在海上絲綢之路中占次要的地位。關(guān)于漢代絲綢之路的南海航線,《 漢書·地理志》記載漢武帝派遣的使者和應(yīng)募的

商人出海貿(mào)易的航程說:自日南(今越南中部)或徐聞(今屬廣東)、合浦(今屬廣西)乘船出海,順 中南半島東岸南行,經(jīng)五個月抵達湄公河三角洲的都元(今 越南南部的迪石)。復(fù)沿中南半島的西岸北行,經(jīng)四個月航抵湄南河口的邑盧(今 泰國之佛統(tǒng))。自此南下沿馬來半島東

岸,經(jīng)二十余日駛抵湛離(今泰國之巴蜀),在此棄船登岸,橫越地峽,步行十余日,抵達夫首都盧(今緬甸之丹那沙林)。再登船向西航行于印度洋,經(jīng)兩個多月到達黃支國(今印度東南海岸之康契普臘姆)。回國時,由黃支南下至已不程國(今 斯里蘭卡),然后向東直航,經(jīng)八個

月駛抵 馬六甲海峽,泊于皮宗(今新加坡西面之皮散島),最后再航行兩個多月,由皮宗駛達日南郡的象林縣境(治所在今越南維川縣南的茶蕎)。

宋代以后, 隨著中國南方的進一步開發(fā)和經(jīng)濟重心的南移,從廣州、泉州、杭州等地出發(fā)的海上航路日益發(fā)達,越走越遠,從南洋到阿拉伯海,甚至遠達非洲東海岸,人們把這些海上貿(mào)易往來的各條航線,通稱之為“海上絲綢之路”。

西漢時期,南方南粵國與印度半島之間的海路已經(jīng)開通。漢武帝滅南越國后,憑借海路拓寬了海貿(mào)規(guī)模,這時“海上絲綢之路”興起。

漢末三國處于絲綢之路從陸地轉(zhuǎn)向海洋的承前啟后與海上絲綢之路最終形成的關(guān)鍵時期。由于同曹魏、劉蜀在長江上作戰(zhàn)與海上交通的需要,孫吳積極發(fā)展水軍,船艦的設(shè)計與制造有了很大進步,技術(shù)先進,規(guī)模也很大。在三國后面的其他南方政權(quán)(東晉、宋、齊、梁、陳)也一直與

北方對峙,也推動了造船、航海技術(shù)的發(fā)展,航海經(jīng)驗的積累為海上絲綢之路發(fā)展提供了良好條件。絲綢之路

魏晉以后,海上絲綢之路形成:以廣州為起點,經(jīng)海南島東面海域,直穿西沙群島海面抵達南海諸國,再穿過馬六甲海峽,直駛印度洋、紅海、波斯灣,對外貿(mào)易涉及15個國家和地區(qū),絲綢是主要的輸出品。

海上絲綢之路開辟后,在隋唐以前,即公元6世紀(jì)至7世紀(jì),它只是陸上絲綢之路的一種補充形式。但到隋唐時期,由于西域戰(zhàn)火不斷,陸上絲綢之路被戰(zhàn)爭阻斷,代之而興的便是海上絲綢之路。

到唐代,伴隨著我國造船、航海技術(shù)的發(fā)展,我國通往東南亞、馬六甲海峽、印度洋、紅海,以及非洲大陸的航路紛紛開通并延伸,海上絲綢之路最終替代陸上絲綢之路,成為我國對外交往的主要通道。

宋代造船技術(shù)和航海技術(shù)明顯提高,指南針廣泛應(yīng)用于航海,中國商船的遠航能力大為加強。宋朝與東南沿海國家絕大多數(shù)時間保持著友好關(guān)系,廣州成為海外貿(mào)易第一大港。

元朝在經(jīng)濟上采用重商主義政策,鼓勵海外貿(mào)易,同中國貿(mào)易的國家和地區(qū)已擴大到亞、非、歐、美各大洲,并制定了堪稱中國歷史上第一部系統(tǒng)性較強的外貿(mào)管理法則。海上絲綢之路發(fā)展也進入鼎盛時期。

明代海上絲綢之路航線已擴展至全球,進入極盛時期。向西航行的鄭和七下西洋,是明朝政府組織的大規(guī)模航海活動,曾到達亞洲、非洲39個國家和地區(qū),這對后來達·伽馬開辟歐洲到印度的地方航線,以及對麥哲倫的環(huán)球航行都具有先導(dǎo)作用。向東航行的“廣州—拉丁美洲航線”(1575

年),由廣州起航,經(jīng)澳門出海,至菲律賓馬尼拉港,穿過海峽進入太平洋,東行至墨西哥西海岸。

明清兩代,由于政府實行海禁政策,廣州成為中國唯一對外開放的貿(mào)易大港。廣州的海上絲綢之路貿(mào)易比唐、宋兩代獲得更大的發(fā)展,形成了空前的全球性大循環(huán)貿(mào)易,并一直延續(xù)至鴉片戰(zhàn)爭前夕而不衰。鴉片戰(zhàn)爭后,中國海權(quán)喪失,沿海口岸被迫開放,成為西方傾銷商品的市場。從

此,海上絲路一蹶不振,進入了衰落期。這種狀況貫穿整個民國時期,直至新中國成立前夕。

張騫出使西域后,漢朝的使者、商人接踵西行,西域的使者、商人也紛紛東來。他們把中國的絲和紡織品,從長安通過河西走廊、今 新疆地區(qū),運往 西亞,再轉(zhuǎn)運到歐洲,又把西域各國的奇珍異寶輸入中國內(nèi)地。這條溝通中西交通的陸上要道,就是歷史上著名的絲綢之路。漢武帝以

后,西漢的商人還常出海貿(mào)易,開辟了海上交通要道,這就是歷史上著名的海上絲綢之路。