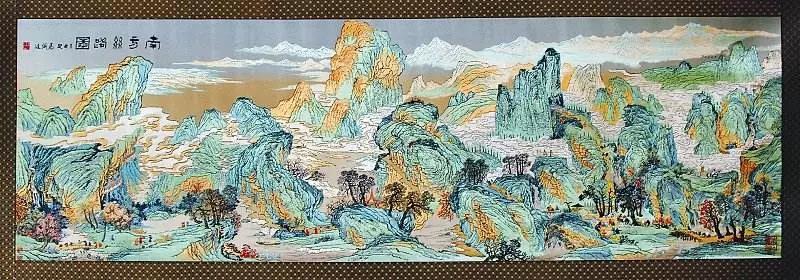

南方絲路

南方陸上絲路即“蜀-身毒道”,因穿行于橫斷山區,又稱高山峽谷絲路。大約公元前4世紀,中原群雄割據,蜀地(今川西平原)與身毒間開辟了一條絲路,延續兩個多世紀尚未被中原人所知,所以有人稱它為秘密絲路。直至張騫出使西域,在大夏發現蜀布、邛竹杖系由身毒轉販而來,他向漢武帝報告后,元狩元年(公元前122 年)漢武帝派張騫打通“蜀-身毒道”。先后從犍為(今宜賓)派人分5路尋跡。一路出駹(今茂汶),二路出徙(今天全),三路出莋(今漢源),四路出邛(今西昌),五路出僰(今宜賓西南)。使者分別在氏、莋、昆明受阻。漢武帝為征服西南夷,在長安西南鑿周長40里昆明池,習水軍以征伐,后由郭昌率數萬 巴蜀兵平定西南夷,并分土置郡縣。

南方絲路由3條道組成,即靈關道、五尺道和 永昌道。絲路從成都出發分東、西兩支,東支沿岷江至僰道(今宜賓),過石門關,經朱提(今昭通)、漢陽(今赫章)、味(今曲靖)、滇(今昆明)至 葉榆(今大理),是謂五尺道。西支由成都經臨邛(今邛崍)、嚴關(今雅安)、莋(今漢源)、邛都(今西昌)、鹽源、青嶺(今大姚)、大勃弄(今 祥云)至葉榆,稱之靈關道。兩線在葉榆會合,西南行過博南(今永平)、巂唐(今保山)、滇越(今騰沖),經撣國(今緬甸)至身毒。在撣國境內,又分陸、海 兩路至身毒。

絲綢之路南方陸上絲路延續2000多年,特別是抗日戰爭期間,大后方出海通道被切斷,沿絲路西南道開辟的滇緬公路、中印公路運輸空前繁忙,成為支援后方的生命線。

草原絲路

草原絲綢之路是指蒙古草原地帶溝通 歐亞大陸的商貿大通道,是絲綢之路的重要組成部分。作為當時游牧文化交流的動脈,其由中原地區向北越過古 陰山(今大青山)、 燕山一帶的長城沿線,西北穿越 蒙古高原、南俄草原、中西亞北部,直達地中海北陸的歐洲地區。

絲綢之路草原絲綢之路的形成,與自然生態環境有著密切的關系;在整個歐亞大陸的 地理環境中,溝通東西方交往極其困難。環境考古學資料表明,歐亞大陸只有在北緯40度至50度之間的中緯度地區,才有利于人類的東西向交通,而這個地區就是草原絲綢之路的所在地。這里是 游牧文化與 農耕文化交匯的核心地區,是草原絲綢之路的重要鏈接點。

對于草原 絲綢之路來說,大宗商品交換的需求起源于原始社會農業與畜牧業的分工,中原旱作農業地區以農業為主,盛產糧食、麻、絲及手工制品,而農業的發展則需要大量的畜力(牛、馬等);北方草原地區以畜牧業為主,盛產牛、馬、羊及皮、毛、肉、乳等畜產品,而缺少糧食、紡織品、手工制品等。這種中原地區與草原地區在經濟上互有需求、相依相生的關系,是形成草原絲綢之路的基礎條件 。因而草原絲綢之路則因其特點還有“皮毛路”、“茶馬路”的稱謂。

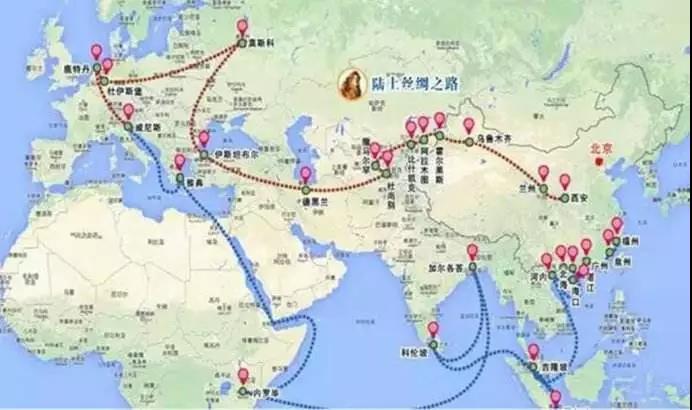

路線圖

沙漠綠洲絲路是北方絲路的主干道,全長7000多公里,分東、中、西3段。東段自 長安至 敦煌,較之中西段相對穩定,但長安以西又分3線:

①北線由長安,沿渭河至虢縣(今寶雞),過汧縣(今 隴縣),越六盤山固原和海原,沿 祖厲河,在靖遠渡黃河至姑臧(今武威),路程較短,沿途供給條件差,是早期的路線。

②南線由長安,沿渭河過隴關、上邽(今天水)、 狄道(今臨洮)、枹罕(今 臨夏),由永靖渡黃河,穿西寧,越大斗拔谷(今偏都口)至張掖。

③中線與南線在上邽分道,過 隴山,至金城郡(今蘭州),渡黃河,溯莊浪河,翻 烏鞘嶺至姑臧。南線補給條件雖好,但繞道較長,因此中線后來成為主要干線。

南北中三線會合后,由張掖經酒泉、瓜州至敦煌。中段。敦煌至蔥嶺(今帕米爾高原)或怛羅斯(今哈薩克斯坦的江布爾城)。絲綢之路(2)自玉門關、陽關出西域有兩道:從鄯善,傍南山北,波河西行,至莎車為南道,南道西逾蔥嶺則出大月氏、安息。自車師前王庭(今吐魯番),隨北山,波河西行至疏勒(今喀什)為北道。北道西逾蔥嶺則出大宛、康居、奄蔡(黑海、咸海間)。北道上有兩條重要岔道:一是由焉耆西南行,穿塔克拉瑪干沙漠至南道的于 闐;一是從龜茲(今庫車)西行過姑墨(阿克蘇)、溫宿(烏什),翻拔達嶺(別壘里山口),經赤谷城(烏孫首府),西行至怛羅斯。

由于南北兩道穿行在白龍堆、哈拉順和塔克拉瑪干大沙漠,條件惡劣,道路艱難。東漢時在北道之北另開一道,隋唐時成為一條重要通道,稱新北道。原來的漢北道改稱中道。新北道由敦煌西北行,經伊吾(哈密)、蒲類海(今巴里坤湖)、北庭(吉木薩爾)、輪臺(半泉)、弓月城( 霍城)、砕葉(托克瑪克)至怛羅斯。西段。蔥嶺(或怛羅斯)至羅馬。絲路西段涉及范圍較廣,包括中亞、南亞、西亞和歐洲,歷史上的國家眾多,民族關系復雜,因而路線常有變化,大體可分為南、中、北3道:

①南道由蔥嶺西行,越 興都庫什山至阿富汗喀布爾后分兩路,一西行至赫拉特,與經蘭氏城而來的中道相會,再西行穿巴格達、大馬士革,抵地中海東岸西頓或貝魯特,由海路轉至羅馬;另一線從白沙瓦南下抵南亞。

②中道(漢北道)越蔥嶺至蘭氏城西北行,一條與南道會,一條過德黑蘭與南道會。

③北新道也分兩支,一經鈸汗(今費爾干納)、康(今撒馬爾罕)、安(今布哈拉)至木鹿與中道會西行;一經怛羅斯,沿錫爾河西北行,繞過咸海、里海北岸,至亞速海東岸的塔那,由水路轉刻赤,抵君士坦丁堡(今伊斯坦布爾)。

海上絲路起于秦漢,興于隋唐,盛于宋元,明初達到頂峰,明中葉因海禁而衰落。海上絲路的重要起點有泉州、番禺(今廣州)、明州(今寧波)、揚州、登州(今 蓬萊)、劉家港等。同一朝代的海上絲路起點可能有兩處乃至更多。規模最大的港口是廣州和泉州。廣州從秦漢直到唐宋一直是中國最大的商港。明清實行海禁,廣州又成為中國唯一對外開放的港口。泉州發端于唐,宋元時成為東方第1大港。

歷代海上絲路,亦可分三大航線:

①東洋航線由中國沿海港至朝鮮、日本。

②南洋航線由中國沿海港至東南亞諸國。

③西洋航線由中國沿海港至南亞、阿拉伯和東非沿海諸國。